Lors de l’estimation des ressources et des réserves minérales, on doit connaître la localisation exact (X, Y, Z) des teneurs afin de procéder à l’interpolation des données non-observées. Cependant, il n’est pas rare que les forages dévient modifiant les coordonnées originalement prévues. Il faut alors procéder au suivi des déviations, de mesurer l’orientation et la direction de ceux-ci (i.e., azimut et plongée) afin de corriger les coordonnées.

Mise en contexte¶

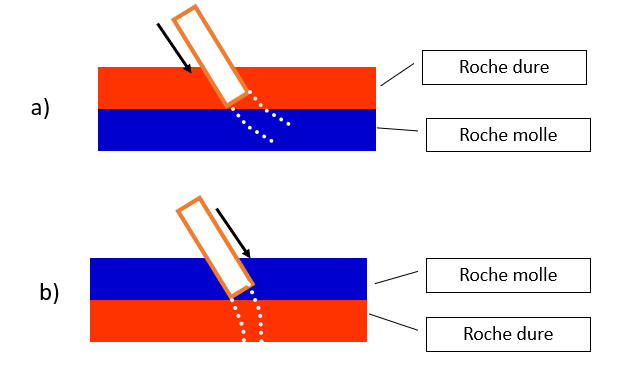

La déviation d’un trou de forage dépend de la nature des roches traversées, de la technique de forage utilisée, ainsi que de la profondeur et de l’inclinaison initiale du trou. Si le trou est foré parallèlement à la schistosité ou à la structure naturelle de la roche, il tendra à suivre les plans de faiblesse (e.g., d’une roche dure vers une roche molle, Fig. 1a). En revanche, s’il est foré avec un angle plus élevé, il aura tendance à se dévier perpendiculairement à ces plans de faiblesse (e.g., d’une roche molle vers une roche dure, Fig. 1b).

Figure 1:Exemple de déviation typique, mais simplifié.

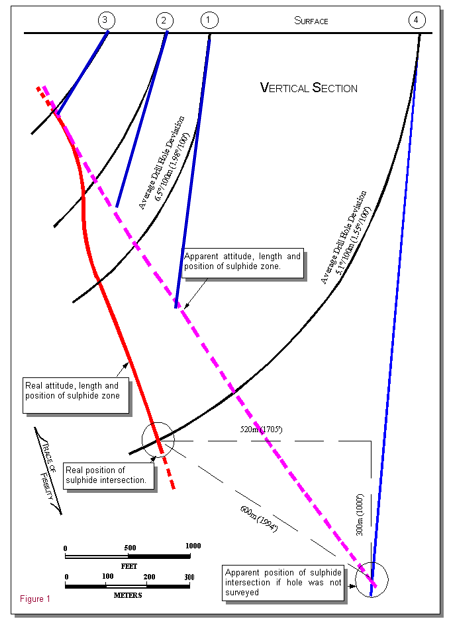

Un exemple célèbre illustrant l’importance de la mesure des déviations est celui de la mine Louvicourt. Les forages ont dévié de manière significative et l’arpentage a été mal réalisé. En conséquence, une forte surestimation des réserves minérales a été observée. La minière pensait disposer d’une veine minéralisée de plus de 40 Mt, ce qui permettait d’envisager une durée de vie de la mine de 25 ans, mais la réalité était tout autre. Les réserves se sont avérées être d’environ 15 Mt (une diminution de 25 Mt), avec une durée de vie réduite à seulement 10 ans.

La Fig. 2 illustre cette problématique. Les ingénieurs croyaient avoir affaire à une veine dont la longueur correspond à la ligne rose, avec des forages supposés non déviés (lignes bleues). Cependant, les forages ont en réalité subi des déviations importantes (lignes noires), et la longueur réelle de la minéralisation est beaucoup plus courte (ligne rouge). On observe clairement la surestimation de la longueur de la veine minéralisée.

Figure 2:Impact des déviations lorsqu’elles ne sont pas prises en compte.

Suivi des déviations¶

Les outils géostatistiques utilisés pour estimer les tonnages et les teneurs dépendent fortement de la localisation précise des échantillons. Une exception existe : le krigeage aléatoire, qui permet de travailler avec des localisations imprécises dans un domaine défini (voir Journel et Huijbregts, 1978 ; Rossi et Posa, 1990).

Les coordonnées des échantillons (X, Y, Z) sont obtenues par levés topographiques. Différentes méthodes de levé peuvent être utilisées, mais il est crucial de maintenir un système de coordonnées unique pour éviter les erreurs.

Le levé des têtes de forages (collars) est généralement effectué à l’aide de stations totales ou de systèmes GPS de haute précision. On utilise aussi des cartes topographiques locales générées à partir d’images satellites ou aériennes. Tous les levés doivent être vérifiés en comparant les altitudes des forages avec la topographie locale. Une erreur supérieure à 2 mètres est souvent considérée comme inacceptable.

Les déviations en profondeur sont mesurées une fois le forage terminé, à l’aide de dispositifs comme les boussoles magnétiques, gyroscopes ou systèmes photographiques (single-shot, multi-shot). Ces mesures (azimut et inclinaison) sont prises tous les 20 à 50 mètres, et permettent de recalculer la position 3D de chaque échantillon.

Les forages inclinés ou profonds sont plus sujets aux déviations, influencées par la nature de la roche, la technique de forage, l’angle initial du trou et les variations de dureté. Les roches magnétiques (magnétite, pyrrhotite, etc.) peuvent fausser les mesures. Enfin, les azimuts mesurés doivent être corrigés pour la déclinaison magnétique, surtout en haute latitude.

Méthode de calcul des déviations¶

Pour représenter les sondages en 3D ou estimer les teneurs, il est nécessaire de calculer les coordonnées des composites. Ce processus est appelé désondage (desurveying). Il existe plusieurs techniques de désondage ; les plus couramment implémentées dans les logiciels sont la méthode de la courbure minimale ainsi que la méthode tangentielle équilibrée.

Le désondage a pour objectif de calculer les coordonnées , et du centre de chaque composite. Initialement, le système de coordonnées du forage est unidimensionnel, basé sur la longueur mesurée le long du trou. Les déviations du forage sont décrites par des mesures d’azimut et de pendage (ou inclinaison). Par exemple, on peut résumer la position d’un composite à l’aide des données suivantes :

Tableau des points de mesure

| Point de mesure | Azimut | Inclinaison |

|---|---|---|

| Collet | ||

| 40 m | ||

| 100 m | ||

| 120 m |

Dans cet exemple, le centre du composite se situe à 150 m de profondeur. Trois mesures de déviation ont été effectuées le long du forage, à 40 m, 100 m et 120 m. On connaît également l’azimut et l’inclinaison initiale au collet du forage.

Méthode d’équilibre tangentielle (Balanced Tangential Method)¶

La méthode d’équilibre tangentielle est utilisée pour calculer les coordonnées 3D d’un forage à partir des mesures de déviation. Elle suppose que la moitié de la distance mesurée (Measured Depth, ou ) suit l’orientation du point supérieur (azimut, inclinaison), et l’autre moitié suit l’orientation du point inférieur. Cela implique que l’on doit identifier le point médian entre deux points de mesure.

Prenons l’exemple précédent. La première section allant de 0 m à 40 m suivra deux déviations de 20 m chacune : une avec l’inclinaison et l’azimut du collet, et l’autre avec l’azimut et l’inclinaison mesurés à 40 m.

Les formules utilisées pour calculer les coordonnées , et sont les suivantes :

où :

est la distance mesurée entre deux points de déviation (en m),

, sont l’inclinaison et l’azimut du point supérieur (en degrés),

, sont l’inclinaison et l’azimut du point inférieur (en degrés).

Exemple numérique¶

Considérons les mesures aux profondeurs 0 m (, ) et 40 m (, ). La distance mesurée est m.

Calculs :

Résultat : Le déplacement du forage entre les profondeurs 0 m et 40 m est approximativement :

En répétant ce processus jusqu’à 120 m à partir de mesures successives, le profil 3D du sondage sera construit et les coordonnées des points de mesure seront déterminées.

L’atelier interactif 5.3 — Déviation des forages est un calculateur basée sur la méthode d’équilibre tangentielle vous permettant d’introduire manuellement le nombre de points de mesure (Longueur, Azimut, Inclinaison) et d’obtenir la localisation de n’importe quel composite le long du forage . Il s’agit d’un outil particulièrement utile pour valider les réponses des exercices portant sur l’interpolation des trajectoires de forage.