Afin de pouvoir exploiter un gisement minier, il est important de catégoriser les ressources afin de parler le même langage avec tous les intervenants de la société minière. Ces définitions sont déterminées par l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), dont le rapport NI 43-101 fait usage.

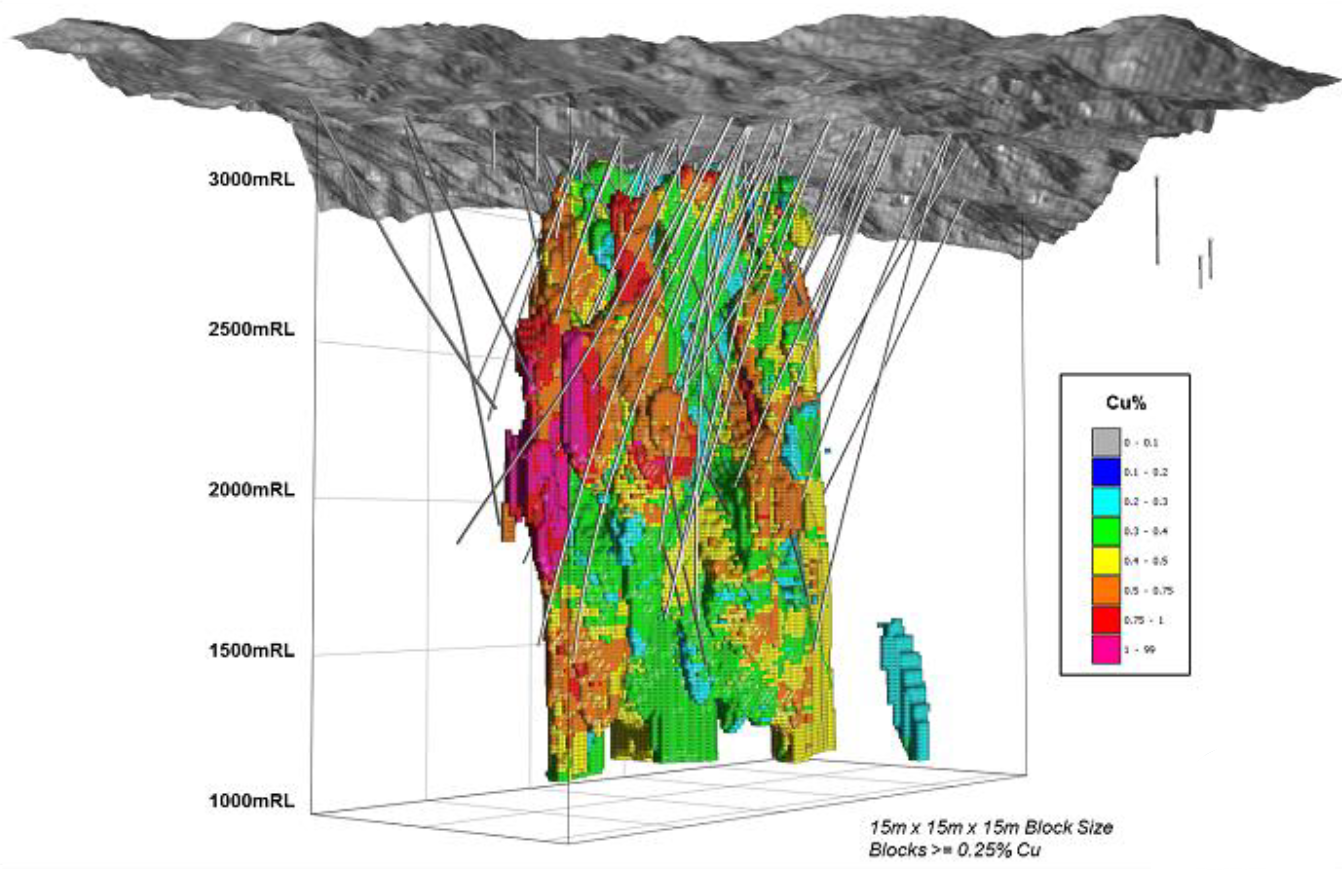

Lors de l’exploitation minière, le sous-sol est subdivisé en blocs de dimensions données --- supposons ici des blocs de 15 m 15 m 15 m (voir Fig. 1). Cette subdivision constitue ce que l’on appelle un modèle de blocs de la mine. L’objectif est d’estimer, à partir des données disponibles, la quantité de métal (ou la teneur) présente dans chacun de ces blocs. Il va de soi que, lors des opérations, on accorde une plus grande importance aux blocs ayant les teneurs les plus élevées : ils seront inévitablement plus rentables, d’un point de vue économique.

Figure 1:Modèle de blocs 3D d’une mine de cuivre. On peut y observer des forages déviés (lignes non rectilignes) ainsi qu’une structure spatiale du gisement, où les teneurs élevées en cuivre sont regroupées selon une forme circulaire.

Dans cette situation, on parle d’exploitation sélective, c’est-à-dire que la décision d’envoyer un bloc au concentrateur (afin d’en extraire le métal) ou aux rejets (s’il ne présente aucune valeur économique) est prise bloc par bloc. Ainsi, la simple connaissance de la teneur et du tonnage du gisement ne suffit pas à déterminer la rentabilité de la mine. En effet, deux mines de cuivre ayant une teneur moyenne de 0,4 % pourraient présenter une rentabilité très différente, selon la variabilité des teneurs à l’échelle des blocs (unités de sélection), selon leur localisation et selon leur mode d’exploitation.

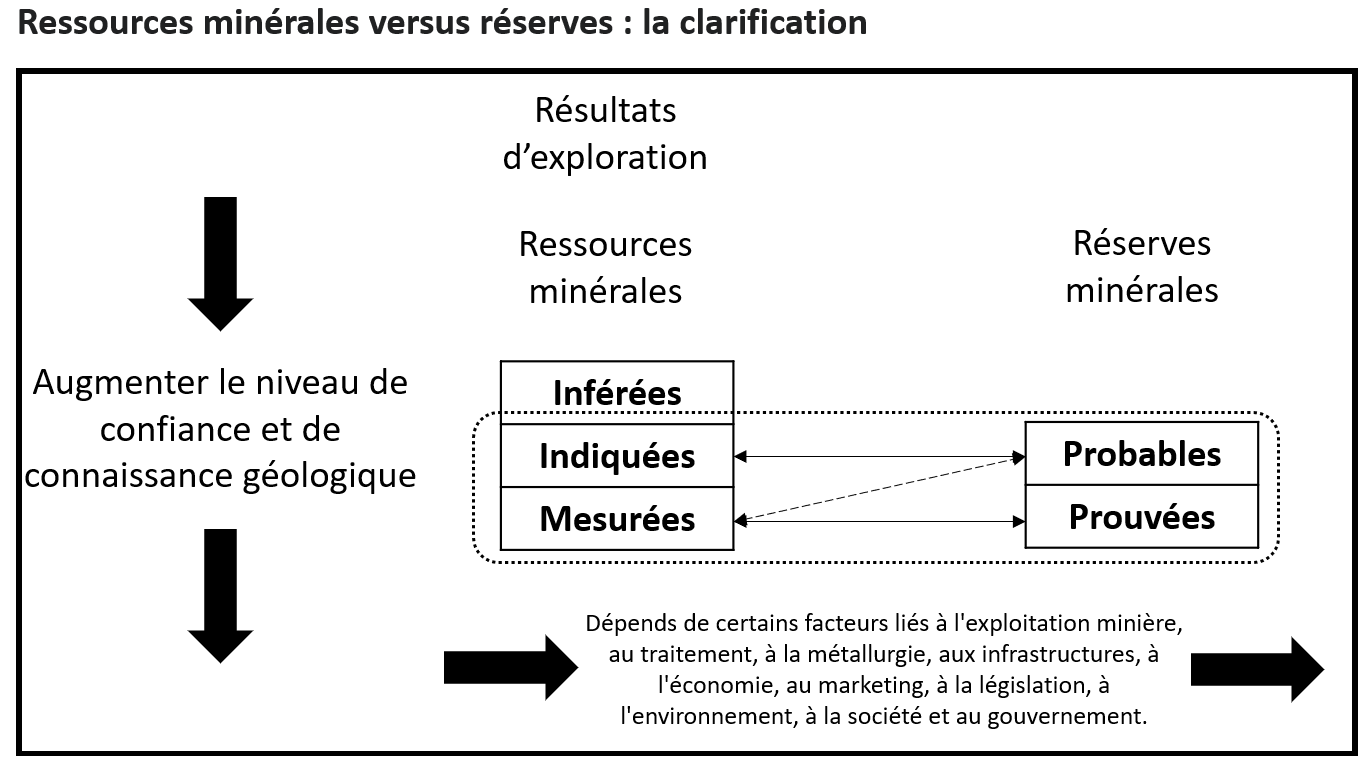

Ainsi, on distingue deux facteurs : la teneur des blocs, et leur gestion. On parle de ressources lorsque le bloc est caractérisé uniquement par sa teneur. On parle de réserves lorsque la caractérisation du bloc prend aussi en compte les facteurs économiques, miniers, environnementaux, législatifs, et d’autres encore. En d’autres mots, un bloc pourra être considéré comme une réserve uniquement lorsqu’il est démontré, de manière scientifique, qu’il est économiquement rentable, après avoir pris en considération tous les coûts liés à son extraction du sol, d’un point de vue économique, environnemental et sociétal.

Après plusieurs années de tâtonnements, une définition internationale unique des catégories de ressources et de réserves s’est imposée. Ces définitions doivent être respectées dans la préparation des rapports techniques NI 43-101.

Normalement, l’ingénieur géologue ou minier --- que ce soit par des méthodes traditionnelles ou géostatistiques --- ne peut fournir que des estimations de ressources. La classification en réserves requiert des études de faisabilité technique et économique. Les indications sur le niveau de confiance de chaque catégorie sont généralement qualitatives. Voici un exemple de classification que l’on retrouve dans le guide de la SME (Society for Mining, Metallurgy and Exploration) :

- Définition: Ressources Inférées

- Partie d’une ressource minérale dont la quantité et la teneur sont estimées sur la base de preuves géologiques et d’un échantillonnage limité. Ces preuves sont suffisantes pour inférer, mais non pour démontrer de façon fiable, la continuité géologique et celle des teneurs. Le niveau de confiance est donc faible. Typiquement, les données proviennent d’affleurements, de tranchées, de travaux de développement ou de forages. La confiance dans ces estimations n’est pas suffisante pour permettre une analyse économique --- aucune réserve minérale ne peut être définie à partir de cette catégorie.

- Définition: Ressources Indiquées

- Partie d’une ressource minérale pour laquelle la quantité, la teneur, la densité, la forme et les caractéristiques physiques sont estimées avec un niveau de confiance raisonnable. Les données sont suffisamment abondantes et bien réparties pour supposer la continuité géologique et/ou minéralisée, sans toutefois pouvoir la démontrer entièrement. Ce niveau de confiance permet généralement une première analyse économique et la planification préliminaire du projet minier.

- Définition: Ressources Mesurées

- Partie d’une ressource minérale pour laquelle les paramètres géologiques (quantité, teneur, densité, forme, propriétés physiques) sont estimés avec un haut niveau de confiance. Les données disponibles sont suffisamment abondantes et rapprochées pour démontrer clairement la continuité géologique et/ou de la minéralisation. Ce niveau de certitude permet une planification minière détaillée ainsi qu’une évaluation économique fiable du gisement.

À partir de ces notions, la distinction entre ressources et réserves dépend d’une multitude de facteurs que nous ne couvrirons pas dans ce cours. Une illustration de ces facteurs influençant la classification des ressources en réserves minérales est donnée à la Fig. 2. Il est à noter qu’une réserve minérale est la partie économiquement exploitable d’une ressource minérale mesurée et/ou indiquée. Cela doit être démontré par une étude de préfaisabilité ou de faisabilité, laquelle doit prouver qu’au moment de la déclaration, l’extraction peut être raisonnablement justifiée.

Figure 2:Définitions illustrative des réserves et ressources minières.

Au regard de ces définitions, une certaine subjectivité demeure, et celle-ci se reflète dans la lecture des rapports NI 43-101. Certaines compagnies minières fondent leurs estimations des ressources et des réserves sur des critères qualitatifs, tandis que d’autres utilisent des méthodes quantitatives scientifiquement rigoureuses. En vertu même de la définition des ressources et des réserves, toute approche permettant d’évaluer un niveau de confiance sur les ressources et réserves pourrait être acceptée.

Exemple 1 : Rapport NI-43-101 - Canadian Malartic Mine - 2024¶

Les rapports NI 43-101 sont publics et peuvent être consultés librement, notamment sur le site SEDAR+ (le portail de Dépôt, de Déclaration et de Recherche d’information sur les marchés des capitaux du Canada accessible ici).

Notre premier exemple porte sur les méthodes d’évaluation des ressources et des réserves minières de la mine Canadian Malartic (CMM).

La CMM est l’une des plus grandes mines d’or à ciel ouvert au Canada. Située à Malartic, en Abitibi-Témiscamingue (Québec), elle est exploitée depuis 2011. Le gisement est principalement composé de minéralisation aurifère disséminée dans une large enveloppe de roches altérées.

À la page 143 du rapport Rapport NI-43-101 daté de 2024, on peut lire un résumer des paramètre utilisé par la CMM pour évaluer les ressources minières. Cette classification repose sur la robustesse des différentes données disponibles ainsi que sur les caractéristiques des modèles de blocs, incluant sans s’y limiter :

la qualité et la fiabilité des données de forage et d’échantillonnage;

la présence de forages RC (circulation inverse) et/ou de forages de production;

la densité des sondages (i.e., zone hautement échantillonée vs faiblement échantillonnée);

la confiance dans l’interprétation géologique;

la continuité géologique des teneurs (i.e., volet géostatistique);

les modèles de variogrammes et les critères des ellipses de recherche (i.e., volet géostatistique);

les paramètres d’interpolation (i.e., volet géostatistique).

Pour la CMM, plusieurs des critères de classification des ressources sont quantifiables à l’aide des outils géostatistiques qui seront abordés dans les prochaines lectures. Ces critères permettent de construire un modèle de blocs propre à la géologie de la mine CMM. Les ressources mesurées, indiquées et inférées sont alors définies à partir de ce modèle.

Dans cet exemple, la méthode des passes d’estimation a été utilisée. Elle prend en compte plusieurs paramètres du modèle géostatistique, notamment : le nombre de composites; le nombre de forages utilisés; la continuité spatiale du gisement.

Cette méthode vise à évaluer si l’estimation de la teneur d’un bloc repose sur une quantité suffisante de données pour justifier un certain niveau de confiance. En général, trois passes d’estimation sont définies à partir des paramètres géostatistiques. Ces passes agissent comme des seuils qui permettent de délimiter les zones contenant des ressources mesurées, indiquées, inférées, ou aucun type de ressource.

Ressources mesurées : Blocs estimés lors des premières passes d’interpolation et utilisant plus de 65 % de forages récents (2005--2020). Les blocs estimés lors de la deuxième passe, mais situés à moins de 20 m de la surface minée, sont également classés comme mesurés.

Ressources indiquées : Blocs interpolés durant la première passe qui ne satisfont pas aux critères des ressources mesurées, ainsi que les blocs estimés lors de la deuxième passe.

Ressources inférées : Blocs estimés durant les dernières passes d’interpolation. La CMM souligne qu’une compréhension géologique plus approfondie et une validation plus poussée du modèle sont nécessaires pour reclassifier ces ressources en catégories indiquée ou mesurée.

Exemple 2 : Rapport NI-43-101 - Propriété Grevet - Mountain - 2007¶

Le rapport NI-43-101 de la propriété Grevet-Mountain soulève un point intéressant concernant la quantification des ressources minières. En 2007, la propriété est devenue la propriété de Ressources Metco, sans qu’aucun nouveau calcul de ressources n’ait été réalisé. Toutefois, en 1998, Cambior, l’ancien propriétaire, avait procédé à une estimation des ressources de la lentille minéralisée à l’aide de critères peu rigoureux : une méthode polygonale avec des rayons de recherche excédant souvent 100 mètres.

À ce sujet, Ressources Metco indique, et je cite : « Nous sommes d’avis que ces ressources, qui ont été calculées avec une maille de forage large et irrégulière (souvent de plus de 100 m), doivent être qualifiées d’inférées, et à ce titre, ont été indiquées au rapport comme ressources inférées. Notons que Ressources Metco a effectué en 2006 un total de 7 159 m de forage sur le secteur de la lentille Orphée, et que, conséquemment, les caractéristiques géologiques de cette lentille ont pu être observées par les auteurs. »

Il est donc possible de classer ces ressources comme inférées, puisque le contexte géologique est désormais bien compris. Toutefois, le modèle de blocs n’est pas suffisamment détaillé pour permettre une classification à un niveau de confiance supérieur.